特徴

€ 内因性精神病:何らかの遺伝素質などを推定した言葉

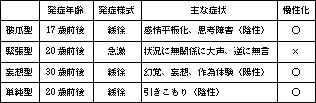

主として青年期に発病:多くは、15歳から30歳までに発病し、特に20歳前後に好発

¡ しばしま慢性進行性に経過:段階的に増悪を繰り返すことが多く、予後はあまり良くない

¤ 末期に特有の残遺状態(欠陥状態)を残す可能性:社会的な存在として不可欠な共感性、 活力、興味関心などを失い、自己の世界に閉じこもり、環境との接触を断った特有の状態

¦ 出現頻度(発生率)は、0.7%前後

|

原因 |

・不明(陽性症状では中脳−辺縁系ドパミン作動性神経路の過敏状態が基盤) |

|

症状 |

急性期(陽性症状)---

抗精神病薬の反応良好 |

|

治療法 |

・抗精神病薬(ハロペリドール、クロルプロマジンなどのメジャートランキライザー)による薬物療法が必須。 |

精神分裂病の症状

|

客観的な症状 |

主観的な症状 |

|

1)動作や表情の異常 |

1)妄想 |

抗精神病薬の副作用

|

1.自律神経系への副作用: |

抗精神病薬

|

一般名 |

商品名 |

特徴・その他 |

|

I. フェノチアジン系誘導体 |

|

|

|

II.ブチロフェノン誘導体 |

|

|

|

III.チオキサンテン誘導体 |

|

ハ |

|

IV.レセルピン |

|

|

|

V.インドール誘導体 |

|

|

|

その他 |

|

|